青海:重大水利工程建设有序推进

央广网西宁6月20日消息(记者 樊永涛 通讯员 张明)三江之源,绿意延绵。党的十八大以来,青海积极践行治青方略、水为大政的理念,青海省水利厅紧紧围绕保障经济社会发展需求和生态环境安全需要目标,持续开展了大规模的治水兴水实践。

十年来,为了留住高原这抹绿,青海水利工作者在戈壁滩、在冻土上、在雪山下挥洒汗水、奉献青春。引大济湟工程调水总干渠、黄河干流防洪、高效节水灌溉、大型灌区续建配套与节水改造等工程在青海的山壑水间陆续建成;蓄集峡水利枢纽工程已通过下闸蓄水;湟水北干扶贫灌溉、西干渠和那棱格勒河水利枢纽等工程正在抓紧建设,将在年底或明年陆续建成……

引大济湟工程:32号隧洞顺利贯通

6月18日,引大济湟工程西干渠32号隧洞胜利贯通。引大济湟工程解决了最后卡脖子难题,六大子项目主体建设任务收官,为工程高质量运行、全面造福青海人民打下坚实基础。

6月18日,引大济湟工程西干渠32号隧洞胜利贯通(央广网记者 樊永涛 摄)

1958年,考虑到青海东部湟水北岸群众饮水安全、农业灌溉、工业及生态用水问题,引大济湟工程应运而生。工程建设顺应国家战略及青海发展实际,从开始的构想到1996年陆续开工建设,再到2022年完成全部建设任务,经历了青海解放初期、改革开放、新时代三个重要阶段,历时60多年。

青海地处高原,工程建设过程中地层岩性变化无常、特大断层带、高海拔、大埋深不良地质等问题层出不穷。32号隧洞总长4313.9米,在前期地质勘查时就发现有8条断层,且地下水丰富,最多的时候出水量达到每天12000立方米,增加了施工难度和安全风险。施工过程中发生塌方、突水、涌水涌渣等突发险情达40次,最严重时累计涌渣量达到1163立方米,涌渣长度最长达130米。

全长24.17公里的达坂山引水隧洞在建设过程中出现岩爆、瓦斯、大量涌水和泥石流等地质现象,仅是影响工程进度的塌方就多达20多次,造成掘进机14次卡机,历经9年艰苦卓绝的攻坚才最终贯通。国家部委有关专家甚至说,调水总干渠的地质状况是一个世界性的难题,完全可以称为世界地质博物馆。

目前,引大济湟工程建成的调水总干渠、西干渠、北干渠一期及二期工程干支渠总长达1143公里,连通5座重要水库(石头峡、黑泉、大石门、南门峡、松多)、272个隧洞、290 个渡槽、117个倒虹吸;西干渠、北干渠一期和二期工程田间配套项目管线达5990公里,有2299座蓄水池、86395个各类井池、给水栓。其中,黑泉水库工程已建成发挥效益20多年,2017年至今向西宁市第七水厂供水9835万立方米,共调蓄灌溉水量23.70亿立方米,向下游河道累计生态补水达2.54亿立方米。

引大济湟西干渠工程1.3公里渡槽(央广网发 黎晓刚 摄)

同时,黑泉水库极大减轻了下游大通县及西宁市城镇的防洪压力,西宁市北川河的防洪标准也相应提高到五十年一遇。从2020年开始,引大济湟工程已向大通县、互助县、乐都区部分乡镇特色农业春灌供水近1000万立方米,工程效益已初步发挥。北干渠一期、二期及西干渠工程基本完成,三条干渠田间配套将在2022年底完成,工程将打通最后一公里,为青海乡村振兴、共同富裕、黄河流域生态保护与高质量发展,建设现代化新青海提供可靠的水资源支撑和水生态保障。

那棱格勒河水利枢纽工程:戈壁滩上的智慧水利

在被称为魔鬼谷的青海省海西蒙古族藏族自治州那棱格勒峡谷中,那棱格勒河水利枢纽工程就像一幅巨大的画卷,正徐徐铺开。

那棱格勒河水利枢纽工程施工现场(央广网发 郭松 摄)

位于柴达木盆地海拔3200米以上的那棱格勒河水利枢纽工程是国家发改委、水利部批复的国家172项重大水利工程之一, 也是那棱格勒河流域重要的水资源配置工程。这里降水稀少、蒸发强烈、气候干旱,水资源可利用量低,那棱格勒河水利枢纽工程的建设能够有效解决当地水资源的瓶颈问题,保障格尔木、茫崖及冷湖循环经济园区供水安全,同时提高尾闾湖区防洪标准,保障工业园区及重大基础设施防洪安全。但常年高寒、缺氧的现实自然环境,严重缩短了年有效施工期,成为项目进度管理的重要难点。

要变难点为亮点。那棱格勒河水利枢纽工程建设准备阶段就开始尝试将信息化技术手段逐步融入到建设管理过程中,并成立了那河科技创新领导小组,通过联合青海大学等高校开展科研项目提升工程建设科技含量、驱动工程建设高质量发展。由此,工程建设引进了项目管理承包模式——BIM管理系统。

发源于昆仑山脉阿尔格山的那棱格勒河(央广网记者 樊永涛 摄)

那河工程建设模式通过省州各级水行政主管部门充分调研、正确决策,采用了创新型的管理模式,四年来的实践证明,新型建设模式的引进有效解决了工程建设中水利专业技术力量不足、建设经验缺乏、管理能力薄弱等问题,有效确保工程质量受控、安全生产总体可控、主要里程碑节点如期完成。工程建设管理局长张光利说,为了提高智慧监管水平,那河工程还引进了基于物联网、大数据、图像识别、高精度定位等核心技术的大坝智能碾压系统、项目区视频智能监控、水利工程单元验评信息化等智能系统。这也为工程管理数字化、精细化、智能化以及数字孪生技术落地奠定了坚实基础。

那棱格勒河水利枢纽工程布置由拦河主坝,左岸垭口副坝,右岸溢洪道、泄洪排沙洞及引水发电建筑物等组成。水库总库容为5.88亿立方米,设计多年平均供水量为2.64亿立方米,装机容量24兆瓦,批复概算总投资为23.23亿元,计划于2023年10月完工。目前那棱格勒河水利枢纽工程主体二标(大坝基础处理)合同工程圆满完工,工期提前了五个月,取得了施工质量和工程进度的双重胜利,标志着那棱格勒河水利枢纽工程全面进入主坝填筑施工高峰期。

在人迹罕至的戈壁滩、雪山脚下,那河水利工程建设者坚守初心、勇担使命,描绘着高原水利建设的美丽画卷。

蓄集峡水利枢纽工程:解决生存之水的关键一招

蓄集峡水利枢纽工程作为巴音河干流骨干调蓄工程,是柴达木循环经济试验区的重点水源工程,主要功能是强化调蓄能力以适应用水结构的调整,从而保证下游河段河道生态基流,保护和改善巴音河流域生态环境,同时向城镇生活和工业供水,兼顾发电、防洪、灌溉等综合利用。工程全部建成后,每年可为德令哈市城市生活和工业供水1.32亿立方米,有效破解当地生存、发展难题,为地区经济社会永续发展提供有力保障。

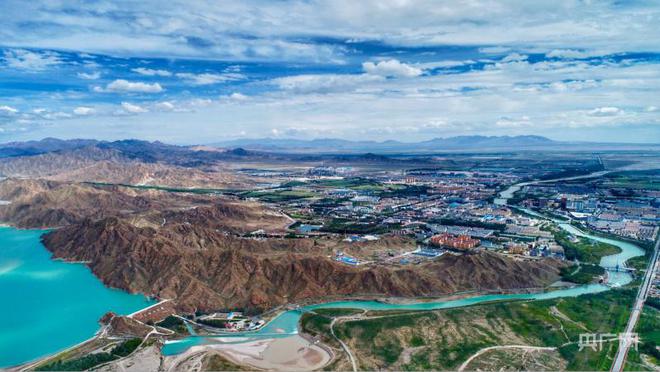

巴音河蓄集峡水库(央广网发 马忠祥 摄)

蓄集峡水利枢纽工程坝址位于巴音河峡谷出口上游约6千米处,距离海西州德令哈市东北60千米左右。工程建设初期,蓄集峡山高崖陡、峡谷纵深,光是为工程修建的交通洞和桥梁建设就花费了两年时间。经过6年的艰苦奋战,目前蓄集峡水库已成功蓄水至水库正常运行的最低水位3395米,水库库容达到487.43万立方米,整个蓄水过程平稳顺利。蓄集峡水利枢纽工程已全部建成,工程加速项目建设收尾。

巴音河(央广网记者 樊永涛 摄)

纵观整个青海省,十年间水利基础设施网络初步构建,水资源优化配置能力不断提高,为保障城乡供水、粮食生产和生态安全奠定了坚实基础。

注明:本文章来源于互联网,如侵权请联系客服删除!