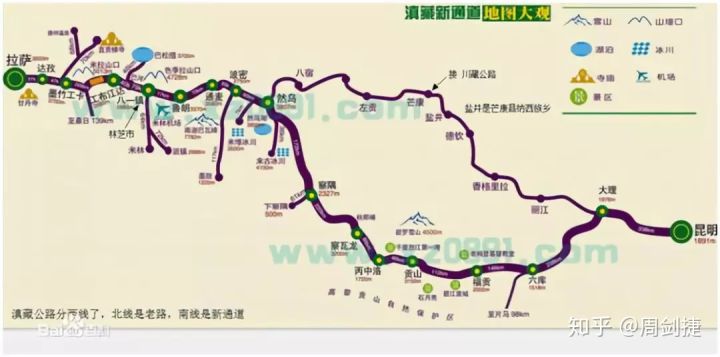

4000公里,遇见“慢生活”的美好

今年三月,我的两位哥哥(闫哥、李哥)突然说到要去走一条越野圈里的传奇线路,曾是自驾者心中的最美最虐的自驾旅游线丙察察,邀请我一路同行。

越野圈曾經有個說法,沒去過這桶那桶,好意思說你越過野?,桶,是丙中洛察瓦龍一帶傈僳族對村的稱呼,其中秋那桶最為著名。

详情请戳:

http://panda.qq.com/cd/thread/1020825644312272

(图片来自网络)

丙察察这个路名读起来有些拗口,有些人喜欢叫他BCC,其实之前这是一条在地图上不存在的路。

为何叫丙察察?因为没有相关部门给他取名字,广大驴友发挥自己浅薄的想象力,把这条路的起点、中点还有终点三个地方地名的首字连了起来,就有了丙察察的名字(云南丙中洛、西藏察瓦龙、西藏察隅)。

当我对丙察察线路有了一定的了解后,也激发了埋藏已久探险的热情。

4月28号

成都-攀枝花

我们赶在小长假之前出发了,看着通畅的高速路,一年没有出门旅行的我,心里居然还有些小激动。

因为之前工作的关系,四川至大理这条线上有什么好吃的,有什么好住的,我相对比较熟悉。

荥经的花滩饭店、汉源的黄牛肉、石棉的武阳肥肠、永郎的黄焖鸡、攀枝花的蘸水鱼,哇,想着都口水直流啊。

首站的荥经花滩饭店,一份红烧豆腐(亲身感受,这是我在川内吃过的最好吃的红烧豆腐),一份石头腰花真是特别的下饭,让两位哥哥赞不绝口。

音乐陪伴着我们抵达第一站,攀枝花。

感谢发小热情的招待,让我回到小时候的时光。(顺便为在乎酒打个广告)

(图片来自网络)

我们这次旅行的线路全程将近4000公里,为了每天行路的安全,良好的休息是非常必要的。

这家酒店还真是不错,地处仁和公园内,鸟语花香。站在路边就能闻到白玉兰的花香,非常安静迷人。

每年的4月5月都是攀枝花最热的时候。也许是我们的运气不错,当天温度很舒适,预示我们以后的路上都能有好运气吧。

4月29号

攀枝花-六库

我们早早的踏上征途,今天的目的地是要抵达泸水市六库镇,怒江州的州府所在地。

也是丙察察线出发前的最后一个大城市了。在这里我们要做好所有的准备,踏上艰难的征服之路。

(图片来自网络)

泸水市境内居住着傈僳族、白族、怒族等21个民族,东部碧罗雪山与西部高黎贡山夹怒江由北向南纵贯全境。

境内东西两大山脉纵横交错,高峰林立。我们习惯了平原的生活,看着高山矗立站在眼前,压迫感油然而生。

(三个大老爷们玩自拍也是很嗨皮,从左至右闫哥、李哥、周哥)

看着路牌,到贡山才274公里,在高速路上也不过就是3个小时而已,虽然我们知道这的路况不是很好,真正当我们行驶上路后才发现这并不简单。

当晚,又get到一个知识点,傈僳族也有做手抓饭的习俗。(原来一直以为只有傣族才有手抓饭的)

手抓饭用大米与包谷砂、或豆米、荞米混合在一起煮(蒸)熟,盛在簸箕上,盖上烤乳猪肉、鸡肉块、鸡蛋、腊肉、竹叶菜、菌子、木耳、花生、凉拌野菜、洋芋、洋丝瓜等各种肉和蔬菜。

吃饭时,洗手作碗筷,而后大家围着竹簸箕坐成一圈,先拈一片腊肉往左手掌上涂一层油,而后以右手当筷子,抓起自己想吃的东西放进左手里进行初步的组合,再喂进嘴里。

真正的傈僳族宴,无论男女,有不喝酒者不得近桌的习惯,如是嘉宾,则有傈僳少女设下的层层酒关,没有关云长过五关斩六将的气魄,是吃不到真正的手抓饭的。

还好,城市里面的餐厅少了敬酒的环节,否则我们带的慢工酒不够喝啊,只是可惜最后把菜消灭了,却剩下不少的饭。太浪费了。

回酒店的路上,遇到路边小贩招揽顾客。伸头一看,生芒果拌辣椒。夹上一根尝尝,哇,这酸辣。是真的又酸,又辣,还有一些很涩的感觉,作为四川人的我表示接受不来这样的吃法。

4月30号

六库-贡山

为了能避开施工带来的拥堵,我们决定每天都要早早的起床出发。

出了泸水,踏上了颠簸,崎岖的228省道。一路上真是没有一段好路,下着小雨,浑浊的怒江水在旁边流过。

原来这个地方没有修路的时候,生活在这里的老百姓是什么样的状况?真是无法想象。好在两位哥哥都是走南闯北的,有着丰富的社会生活经验,各种谈资成为了整个旅途的下酒菜。

播放器里播放着电影《诺丁山》的好几首歌曲,李哥主动的向我推荐了这部1999年的老电影,描述着电影里William Thacker挽留Anna Scott的经典桥段,我居然还没看过这部电影,真是失败,回去后一定要把这部电影欣赏一下。

(请戳链接《诺丁山》观后感。)

10个小时候抵达贡山,一台好好的新车已经成了这个样子。

5月1号

贡山县-察隅县

之前的攻略里就了解到全线都在修路,早上7点开始放行车辆通过,为了不拥堵,我们起个大早,6点就开始新一天的准备。

结果很多要走丙察察线的车辆也是这样想的,不出所料,还是被堵在路上了。

路遇观景平台,赶紧拍个美照。(天公不作美,淅淅沥沥的下着小雨)观景台下方就是著名的虎跳石。

怒江第一湾,怒江自青藏高原穿山越谷而来,在这里受到大山的阻隔,形成了一个半圆形的大湾,被称为怒江第一湾。

这里的江面海拔约1700多米,气势磅礴,风光旖旎,水势缓慢,两岸风景独好。对面就是丙中洛乡的桃花岛。桃花岛其实并不是岛,而是座怒江环绕着的半岛,在当地被称做扎那桶村。

据说因岛上桃花甚多,每年三、四月份,岛上一片粉红,如陶渊明笔下的挑花源,人称桃花岛。

村子里静悄悄的,居民很少。村子很贫穷,普遍用一种黑色的石片当屋瓦,虽然牢固却不利引水下滴,雨水会渗到石片下滴落在屋子里。

很难看到现代一点的家具,唯一比较现代的是一家的窗户用上铝合框,锁是虎头锁。别看丙中洛偏僻贫穷,晚上的酒吧可是热闹的很,放着藏族音乐,要到凌晨两三点才停歇。

丙中洛人最大的乐趣是喝酒,没酒的生活是过不下去的。但是这么多年了,没听过见过丙中洛有偷盗的事发生。他们安贫守道,他们习惯于平淡,过得清静知足,山外一日,他们可以过一年。

在悠长的岁月里,他们有的是慢腾腾的时光,用来养马、种核桃、劈柴、慢吞吞在火塘边煮猪食。从点燃柴火到烧熟猪食所用的时间,外面世界急切的人们可能创造了不少的财富。但是,谁敢说就比他们怡然自乐?

(图片来自网络)

丙中洛地处中缅印和滇藏交汇区域,东有横断山脉海拔5000多米的响朗腊卡山和碧罗雪山,西有喜马拉雅山的延伸山脉高黎贡山,丙中洛全景。

丙中就是藏语箐沟边的藏族寨的意思。北面强大的藏族曾是这一带的统治者。

其实这里人口最多、居住历史最长的还是怒族,他们才是真正的原住民,傈僳族、藏族、独龙族和其他民族都是后来逐渐迁来的。(照片对比,第一张是我拍的,第二张是别人拍的。这就是传说中的别人拍的照片)

进入到西藏境内,边防检查。这里是禁止外国人进入的。检查车上所有人的身份证就可以通过了。

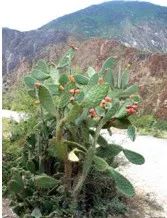

在丙中洛时,崖壁上的植被还是郁郁葱葱的景象,进入西藏境内的松塔村后,高大的树木变换成低矮的灌木丛。

随纬度的增加植被也越来越稀少,气温非但没有降低反而升高,怒江两岸的景象也更加贫瘠荒凉。

这一切说明丙察察公路已经离开温暖湿润、植被茂盛的峡谷区开始进入干热河谷区。

这是丙察察线上最著名的景点(如果不算上随时有滑坡危险的话)大流沙。

大流沙远远看去就是一个巨大光滑的水泥陡坡,实际上是个高山碎石形成的滑坡,碎石主要是坚硬的灰色石头,这些碎石大小均匀,大小跟鸡蛋差不多,有的更小,尤如人工雕琢,用来修公路倒是现成的公分石。

古往今来,不论是茶马古道还是我们走的这条在茶马古道基础上开发的公路,必经大流沙。大流沙的可怕在于,坚硬的石头,随时可能从遥远的高山顶上飞下来,滚落速度极快,大石头在飞速的途中咚咚咚被撞成碎石。

有的落在陡峭的石坡上,有的狠狠地砸入怒江。在大流沙前一定要认真观察,确认没有塌方迹象时,保持着车距和速度,一辆一辆小心地通过大流沙。

现在的大流沙建起了厚厚的护坡,可以减少伤害,但就是这样,也一般都是早上通过此处,因为下午通常风大,大流沙的顶端风化的非常严重,一遇大风,便是流沙滚滚。

下午通过的危险更大。再就是,主要观察流沙的山上,如果有烟尘升起,一定要及时躲避,那就是上面开始流沙了,如果在流沙处陷车了,一定要弃车逃跑,躲到护坡下。

中午午饭时间我们赶到了察瓦龙乡。短暂的用餐完毕后,我们就将踏上整个路段中我们最担心、最不可预料的路段,察瓦龙乡至察隅县三个海拔4500-4800米垭口。

江对面的藏式村寨

随着海拔的逐渐升高,低矮的灌木、苔藓、松软的土地、掉落在路中央的石子、远方的雪山,以及星星点点的积雪,看到这些景色越让人不安起来。

初遇路边积雪。我自认为在四川藏区算是比较熟悉的了,各种气象,各种的路况见过还是比较多的,但是这样高度的积雪,还是第一次看到,被惊到了。(目测高度有1米9左右,这还只是在半山腰)

老鹰乐队、林肯公园伴随着我们走向了越来越厚的积雪,天上的小雨也变成了小雪。小粒的冰粒砸在车顶,发出噼噼啪啪的声音,仿佛在为音箱里的音乐伴奏。

放大的音乐声音掩饰着内心的不安。对面也长时间不见一辆车下山,越接近垭口越紧张。

快到雄楚拉山垭口了,遇到了一辆被困的藏A牌照现代SUV,司机停在路中间,冒着风雪,用手铲铲来泥巴垫在轮胎下面,不过那么小的一把手铲面对那么泥泞的坑洼根本不起作用。

好在咱们是四驱车,该我们发挥一下雷锋精神了,用一根拖车绳把陷入困境的现代拉了出来。

顿时觉得雷锋的光环在身边闪耀着。扎西德勒的声音还回响在耳畔,我们认为这段路还不是想象中那么困难的时候,事实给了我们一个下马威。

逐渐升高的雪墙,更加泥泞颠簸的路面,搓衣板路、M型路、各种能想象到的路面都出现在我们面前。

最后一座益秀拉山的垭口,更是艰难。

路面已经不能称之为路面了,各种大小的坑凼在冰雪的覆盖下,隐藏着危机。

轮胎碾碎薄冰,混合着地面擦着底盘嘎嘎吱吱的声音,高达2米多的积雪形成雪墙,那种压迫感,给穿越者带来巨大的心理压力。

之前还能在垭口拍个光膀子照,益秀拉山的垭口根本不可能。呼啸的大风扬起雪片、冰粒砸在脸上,呼吸困难起来,温度也下降了许多。

攻略上介绍说,站在这个垭口可以看见卡瓦博格峰(梅里雪山),在这个时候根本顾不上眺望远方了。况且这个天气也看不见远方。

过了垭口,就是长长的下山路,居然还遇到两个也在下山的摩托车骑行者。看来丙察察的路今年以来真是好了很多啊,不禁更加向往以前的老路。

艰难,生死一念间。哇,想着就好刺激(参考上面推荐公众号文章内照片)。不过,肯定要成为遗憾了,国家已经启动了道路修建计划,将用18亿来改造这段道路。晚上8点,用了近13个小时才到达了察隅。

5月2号

察隅县-昌都市

早上7点,今天的计划是从察隅经然乌、八宿到昌都,这条路都是柏油路,路况是非常好的,完全没有了在山上了那种压力。走走停停,欣赏沿路的风景。

途中随手拍

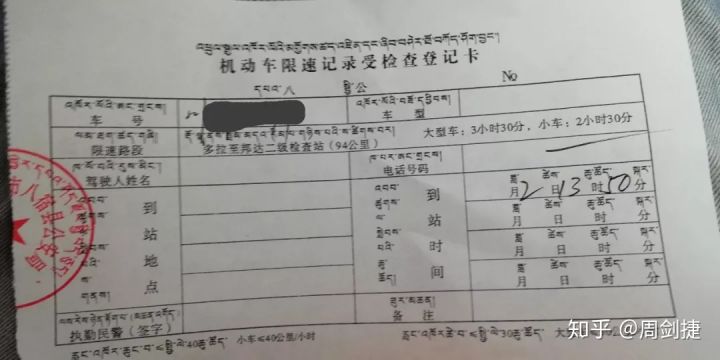

在多拉至邦达的这段94公里路上,居然让我们用2个半小时行驶,慢速行驶真是折磨人。

不过在行驶到怒江72道拐,才发现了民警同志的良苦用心。慢下来才能看见最美丽的风景。

在拍照的时候,我就在想,这个葫芦是慢工,那这条让人神往的进藏公路又何尝不是慢工呢?

数的人来修建,还有无数人持续地维护,就是为了让人们能安全快速的抵达心中的圣地。古人曾说见微知著,不论是一条路还是一滴酒,都需要无数人的心血,长时间的累积才有的成果。(咦?难道站得高了,想的也特别多了?)

无数的人来修建,还有无数人持续地维护,就是为了让人们能安全快速的抵达心中的圣地。

古人曾说见微知著,不论是一条路还是一滴酒,都需要无数人的心血,长时间的累积才有的成果。

5月3号

昌都市-甘孜县

今天的目的地是四川省甘孜州甘孜县,中途要经过我向往已久的地方,德格印经院。

从昌都出发,翻过矮拉山,下山就到了江达,跨过金沙江就是四川的境内了。原以为,从昌都到德格的路都会是很好的柏油路,没想到,矮拉山的路居然与我们翻过的奇玛拉山差不多,山上下着小雪,泥泞湿滑狭窄的山路,好歹也是国道,为啥还不修修,颠死我了。

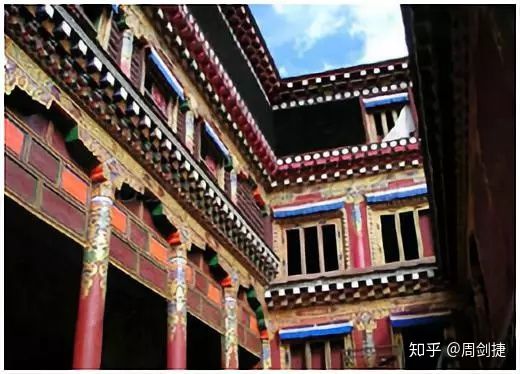

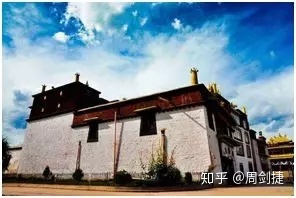

江达金沙江大桥连接着川藏两地。甘孜州因为属于藏区与汉族地区最近的地方,有着独特的人文景观与自然景观。德格印经院是素有藏文化大百科全书、藏族地区璀璨的文化明珠、雪山下的宝库盛名的德格印经院,全名西藏文化宝藏德格印经院大法库吉祥多门,又称德格吉祥聚慧院。里面汇集了众多的手工匠人,为了留下功德,不计报酬的日复一日在经院里工作着。(因为寺院要求,没有在里面拍照,以下照片来源均为网络)站在印经院门口,不禁有些恍惚,在我的想象里,印经院应该是背靠高山,无比宏伟、庄严肃穆的样子,为啥在我面前的寺院看着那么小?

每天有很多的信众在寺庙外转着,为自己和亲人祈祷。

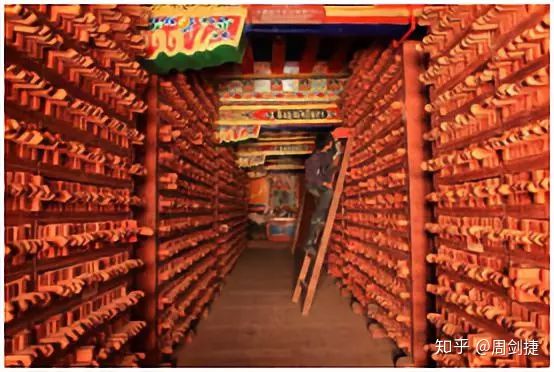

在这不大的经院里,每天都有100多人在里面工作着,制作纸张、雕刻印版、整理印版、印刷、晾晒,除了经堂里念经和敲钟的声音,听不到其他的杂音。藏版库中排列着整齐的版架,书版分门别类地插满了版架,每版有一手柄,这是德格巴尔康的特色之一。

书版规格有许多种,最大的长110多厘米,宽70厘米,厚约5厘米;最小的长约33厘米,宽仅约6厘米。到18世纪80年代末,全院有书版21.75万块,每块刻两面。

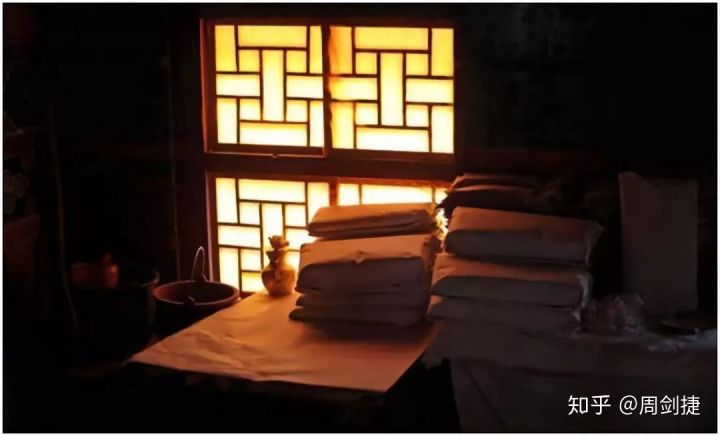

大、中、小版平均若每面各以600个音节计算,其字数总计约2.6亿字,规模宏大。印书用的纸,是专门采用一种叫阿交如交的草根皮制成的。这种纸韧性强,虫不蛀,鼠不咬、久藏不坏。造纸工艺基本沿用汉族古老的手工造纸技术。院内保存有藏文《大藏经》(《甘珠尔》和《丹珠尔》)是所有经书中印刷量最大的文献。

为防火灾印经院不装电灯。收藏经版的层层搁架能见度极差,工人们却可以毫不费劲地在几十万块经版中迅速找到所需那一块,仿若神来之手。

藏纸工艺历来传女不传男,2000年印经院请来一位八十岁的老太太将祖传的造纸术教给年轻人,才初步抢救了这门古老技艺。

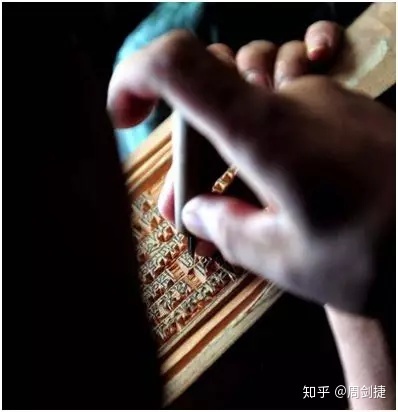

两名印工一高一矮相对而坐,高坐者负责接纸并固定印版与印纸再在印版上滚墨,矮坐者则一边递纸一边持滚筒自上而下双手推过,迅速扬起印好的书页放置一旁。从加墨、铺纸、转印到掀起一气呵成,配合默契。嘴里各自还念着经。印经工人在每一次推动鬃刷的过程中都要深深地弯下腰,低头敬畏地看着自己正在印刷的经文,当一张经文印好之后,又会有个自然的抬头动作,周而复始,每印一张,便自然地向经文鞠躬顶礼一次。

德格印经院的经版所以刻得深是源于土司的奖励制度。印经院初建时雕刻《甘珠尔》,五年后完工时,登巴泽仁土司抓一把金粉撒在经版上抚平,陷入文字缝隙的金粉就是刻版工人的工钱。

雕版工艺要求极为精细,为保证刻深、刻准、刻好,每人每天只能刻一寸版面。闻名全藏的《甘珠尔》,便是由100名书法家花了3年时间,500工匠雕刻了5年方才完成印版刻制。印版用完要仔细洗掉墨泥或朱砂再涂上酥油入库,才能百年不腐。

无论取走还是送还,经版都是左手拿右手放才不会出错。洗经版很辛苦,但工人们认为能在印经院工作很幸运,可以藉此集资净障,利益众生。

印经院的历史告诉我们:文化是一种世代性的积累,是一种过程,在这个过程中,文化起着举足轻重的作用。而作为印版史籍的积累保存者,正是在这个过程中,自觉或不自觉地发挥着文化人也不能替代的作用。一边参观一边想到我现在正在从事的工作,虽没有过宗教式的顶礼膜拜,我也弯下腰做一些以前没有做过的事情,做事的时候没有杂念,只为一心做到最完美,虔诚、真诚、精诚。

山里的雷雨又袭来,催促着,再不离开,就不能在预定时间到达甘孜了,不得不冒雨前行。

受到下雨的影响,雀儿山上也在下着中雪,不过良好的路况,也带动着愉快的心情。原来的雀儿山垭口海拔5000多米,是四川省境内海拔最高的垭口,要用上几个小时才能翻越,现在雀儿山隧道开通了,10多分钟就轻松的穿过了。

7点到达甘孜县城,这个县城给我的印象真是不错,坐落在平缓的谷地中,藏区的旅游带动起了繁华的城市街道。为了犒劳前些天的奔波,今天决定找一家藏餐厅。谁也没有想到,今天晚餐我们三个大老爷们会遭遇这次出行最大的友谊危机。

藏餐中最有代表性的菜品。生牛肉糌粑、血肠、牛肉包子。

等待上菜的时候都是其乐融融,闫哥和老板热烈的攀谈起来,我和李哥就在对面玩着手机,不时给菜品拍照,相互传照片。

当餐厅老板起身迎接新来的客人,闫哥把手上的手机往桌上一撂,对我们在吃饭时候玩手机表达了强烈的不满。我和李哥不由得坐直了起来,注视着突然发火的闫哥,试图平静下来。因为李哥是此次旅行的召集人,所以他肩负着我们三个人的安全责任,以前三个人的相互了解也不深,所以在特别的时候会用一些比较强硬的方法,比如反复的唠叨,大声的呵斥。这样的方式也在我们之中造成了嫌隙,借着今天的这个机会都发泄了出来。由此拉开了男人间的相互吐槽。这时李哥作为我们三人之中年级最长的人,表现出了豁达与大度。倾听我和闫哥的对于他过激言行的不满,最后借着举酒杯的时候表达了诚恳的歉意。(我们表示接受)

男人之间的友谊就是这样的,在争吵和矛盾中增加,相互的了解也是借由这些事而加深。举杯释前嫌。看着桌上的在乎酒瓶子,我暗自想到,这可能也算是男人之间另外一种在乎的体现吧。

5月4号

甘孜县-色达-马尔康

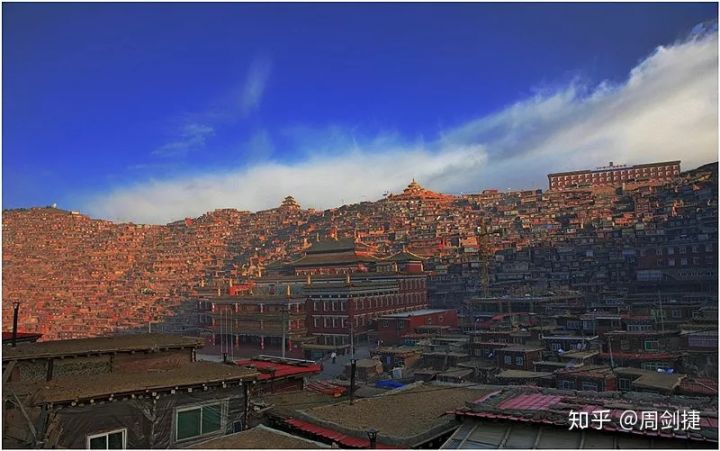

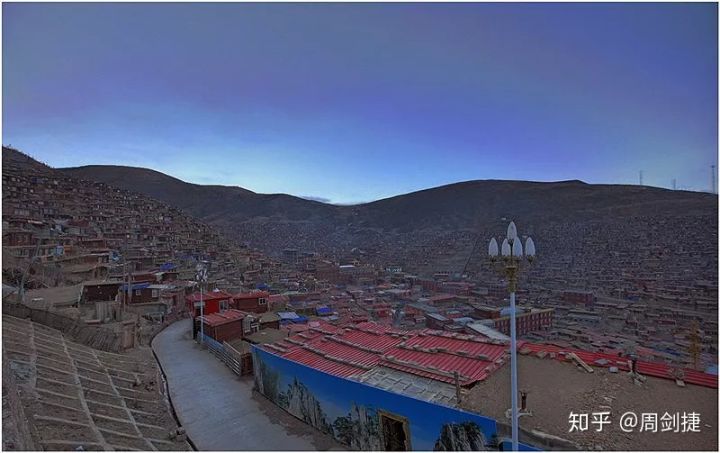

今天要完成闫哥的心愿,色达五明佛学院。距色达县城20余公里有一条山沟叫喇荣沟,顺沟上行数里,蔚蓝苍穹之下,银岭碧草之间,数千间赫红色的木屋,如众星拱月般簇拥着几座金碧辉煌的大殿--它就是藏于深山中的喇荣寺五明佛学院。

色达,藏语意为「金马」,传说因在这片富饶而美丽的草原上曾发现过「马头」形金子而得名。色达佛学院是世界上最大的藏传佛学院之一。

因僧舍的密集建设,这里的消防问题日益严重,从16年开始,逐渐将山上的僧侣转到山下的镇上,拆除原先不规范的建筑。以后再想拍到这样的照片是不可能的了。

2013年拍摄

从甘孜县城迎着朝阳前行,村里的牧民们也赶着牦牛出门了。

在此提醒一下初次到藏区的朋友们,看到牦牛经过,最好把车停下来,等候它们通过后再行驶,路过村庄也要放慢车速,仔细观察路边是否有小孩、猪、鸡、狗等,要是撞到牛或其他的都会带来很大的麻烦。

这一路之上,《第三极》《平凡之路》陪伴在左右,我们三个糙老爷们的话题丝毫没有受到昨天吐槽的影响,反而更加贴近了,言语之间的亲近感也越来越浓厚。原本的戒心也在放下。就像家里人的聊天一样,家长里短。

经过翁达后,路边遇到藏猕猴,这些猴子只在这个季节下山觅食。路边有不少人都停下来给它们喂食。

年轻的猴子们为了食物在相互的抢夺着,打闹着。一只怀里抱着小猴的猴妈妈却吸引了我的注意,为了怀里的孩子不受到颠簸,它不会跑快、跑远去捡拾食物,只吃面前的。静静的看着我伸出车窗外的手,看看是否会有食物会落到面前。

现在的佛学院,外来车辆已经不能进入到山门里了,需要在停车场乘坐公交车上去。

整个棚户区星星两两的进行着拆除,学院门口在进行着土石方的施工,可能会修建一个广场吧。外面的山坡上几排混凝土修建的宿舍在进行着装修。看着在转经的信徒、僧众们,静静的口诵经文,转着经桶。用仪式化解着生活中的孽障。机器的轰鸣不能打扰到他们,一片安好。

因为对宗教的尊敬,我没有在这里拍广告照。

走在下山的路上,都不禁感叹,信仰的力量真是强大,造就了名闻天下的佛学院。虽然施工的场面混乱无序,不过佛学院的恢弘气场还是令人震撼。默默无语下山。

5月5号

马尔康-成都

在马尔康好好的休息一晚,踏上回蓉的归途。总结,我们这次出来的目的都基本达成了,但是还留有遗憾,因为路途遥远,每天都在赶路,有很多没有去的地方、没有看到的景色,就成了这次的遗憾。

老姆登教堂

重丁教堂

石月亮

秋那桶村

丙中洛雾里村

石门关

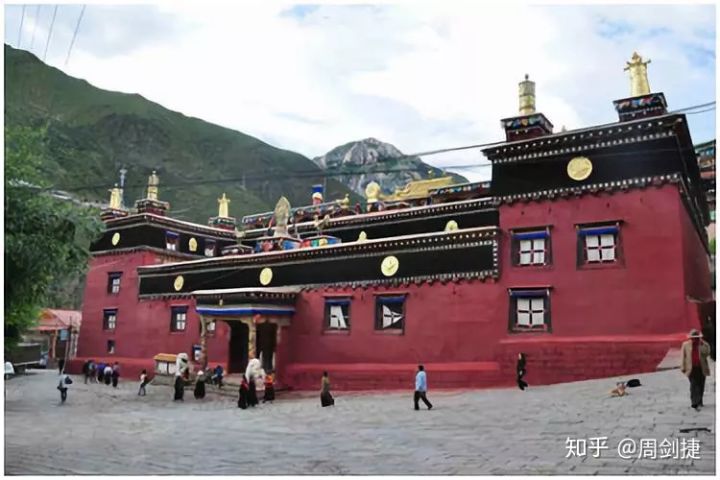

昌都强巴林寺

不过,遗憾会成为我们下次出发的动力。让下次出发的时候更有目标。酒友们,带上你们的慢工酒、在乎酒出发吧。

最后再唠叨一句:

喝酒不开车

喝酒不开车

喝酒不开车

重要的事情说三遍。

长途旅行,不宜过量饮酒。切记切记。

注明:本文章来源于互联网,如侵权请联系客服删除!