新疆的咬春

作为吃货帝国的一分子, 国人对春天的来临的欢欣鼓舞主要来自新鲜应季的食材开始上市了。

不知道什么时候开始,乌鲁木齐的老年人养成了春天人手一把小铲子在草地挖野菜的习惯,挖的主要是蒲公英。主要的做法是将蒲公英的茎叶在清洗干净后,用开水焯水后去掉苦味后凉拌。美其名曰咬春。我没敢告诉他们我小时候挖蒲公英主要是用来剁碎了喂猪的。为了一道新出现的吃食挨上几铲子实在是划不来。

过去冰箱未普及的年代,新疆冬天的餐桌上基本就是白菜萝卜和土豆三大会战,偶尔见到的绿色基本不是腌菜就是干菜。记忆里冬日餐桌唯一的绿色就是在火墙或者窗台上摆着的那一盘郁郁葱葱的蒜薹。记忆里,父亲对这冬日难见的绿色呵护有加。一直到春节才愿意将蒜薹剪下来,成为年夜饭上那一片鱼肉狼藉中的一抹动人的嫩绿。

虽然新疆代表不了中国,漫长的冬天和短暂的春天注定新疆无法像苏杭锦绣之地那样雅致的因时而食。当苏杭人民的餐桌上马兰头和枸杞头等时令菜都快下线的时候,新疆人民依然只能苦巴巴的从哪些生芽的土豆中翻检些勉强能吃的,毕竟春日对秦岭以北地区的人来说,出现频率最高的词汇永远青黄不接。能有口嚼裹下肚就算不错,哪里有空去捯饬哪些文艺小清新的咬春物件。直到首都人民开始吃完春卷开始吃香椿炒鸡蛋了,新疆人民的咬春季节才姗姗来迟。

餐桌上最早出现的绿色是榆钱,几乎是一夜之间,榆树上红褐色的芽孢就能迸发出满树绿色。我小时候吃的不少,记忆里最常见的情况就是我们几个小子爬上树梢,从树枝上捋下满把榆钱直接往嘴里塞。指望这个吃饱肚子不太现实,我们贪恋的最多就是榆钱的青涩中隐隐透出的那缕回甘。这种带有青草气息的味道让我们的味蕾在冬日腌菜的蹂躏中苏醒。

初中课本里有一篇文章叫《榆钱饭》,在书本记载的做法和新疆差不多,都是把摘下来的榆钱淘洗洗干净后,和面粉和在一起上锅蒸,吃的时候拌上辣椒油和老醋。可惜我在小时候从来没尝过这种新疆土话叫QIONGQING饭的春饭。只能在在饥肠辘辘中,想象那份随着舌尖下肚的酸爽,顺便把流到嘴角的口水抹在袖子上。不过距尝过这种榆钱饭的兽医对这种饭的评价不高。因为作为家里上树的主要劳动力,每当他家做这道时令小吃的时候,他都是悲催的榆钱收集者。从一棵树爬到另外一棵树。一天下来累的半死,饿的前心贴后背,收集的榆钱也不够一大家人塞牙缝。小的时候曾起歹念去他家混顿榆钱饭尝尝。但是由于兽医身条发育过快,到初中基本就丧失了爬树能力,基本这也就是个念想了。

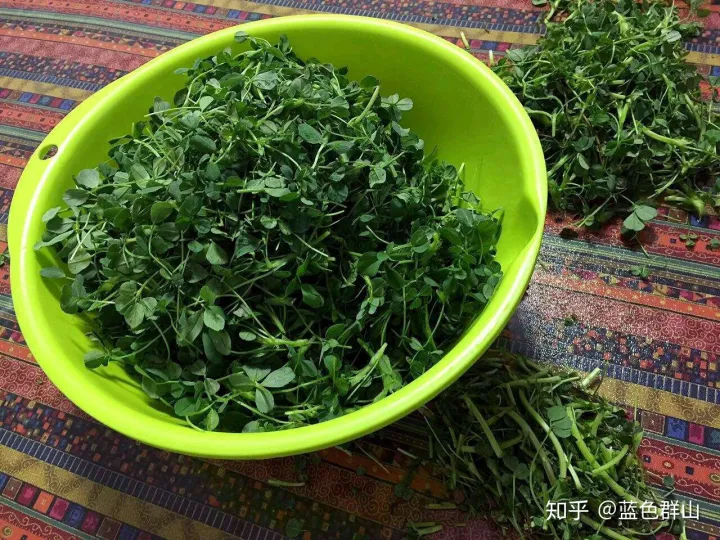

接下来新疆能勉强填饱肚子的是嫩苜蓿。在我小时候的记忆里,这种草的唯一用途就是给牛羊做饲料。根本没想过也能在餐桌上见到他的身影。所以,当第一次在老毛子干奶奶家吃到的时候,吃惊不小。嫩苜蓿的做法和榆钱饭类似,都是洗干净后和面粉上锅蒸,唯一的不同就是不用淋上辣椒油和醋。因此更能彰显嫩苜蓿的略带一丝苦味清爽味道。可惜这道苜蓿是真正的时令菜,苜蓿从嫩芽到抽茎散叶的间隔不过两周,稍不留神入口的嫩苜蓿就变成了只有牛羊才有本事咀嚼的饲草。

工作后才知道,在新疆并非只有汉族对春天的苜蓿情有独钟。维吾尔族在春天包的类似馄饨的曲曲儿也喜欢在羊肉中加上嫩嫩的苜蓿。羊肉的油香和苜蓿的清爽相得益彰 ,基本属于拿起筷子就放不下的一道小吃。几年前,同事送了我一些从外地亲手采摘带回来的嫩苜蓿,我切碎和羊肉拌成饺子馅,做的饺子竟然也得到了品尝同事的满堂喝彩。

当苜蓿由嫩绿变成墨绿色的时候,新疆短暂的春天也步入尾声。各家光秃秃的菜园开始变的郁郁葱葱,父母们忙着拾掇菜田的各种活计,要么是给西红柿搭架子,要么给葫芦瓜对花授粉。要么开始间苗,从那一簇菜苗中保留一至两株壮健的,其余的提除。从青菜中提出的苗,开始逐渐出现在新疆的餐桌上。各种咬春也行将结束。

但是我家的咬春居然这个时候才真正开始。记忆里,我母亲的厨艺始终如同段誉的六脉神剑般时而灵时而不灵。大多数情况下的黑暗料理把我家三个孩子培养出了不挑食的好习惯。偶尔的神来之笔也是让人惊艳不已。每当给葫芦瓜花授完粉后,母亲会把雄花收集起来,清洗干净后切碎加上葱花和鸡蛋在面糊里摊成煎饼。葫芦瓜花碎和煎饼融为一体,依然保持赏心悦目的橘黄色。而花与油交融的独特焦香味不含一点苦味,却带一点隐隐的甜,当一口咬下煎饼的时候,这股若隐若现的甜香从鼻尖转移到舌尖,一直弥漫到心里,那种美味似乎似乎能让时间停止流动。

这也是为什么,大多数老饕始终追随的那那种童年的简单味道。

注明:本文章来源于互联网,如侵权请联系客服删除!